在信息爆炸的时代,我们被无数的选择包围,却似乎越来越难以真正自由。我们口头上崇尚自由,却又在无意识中对他人施加控制。在职场中上下级的关系里,在我们的社交圈子中,亦或是在父母与孩子之间。

当然,这并非只发生在人与人之间,算法时代AI也在用同样的方式控制着我们。

明明每天都有自由选择的权利,却仍被困在算法精心编制的牢笼之中。

人与AI、父母与孩子之间存在着一种惊人的相似性。

表面的“自由”与隐形的“控制”

不知道从什么时候起,短视频平台就总是会刷到一种视频,主要观点就是"鸡娃不如鸡自己"。

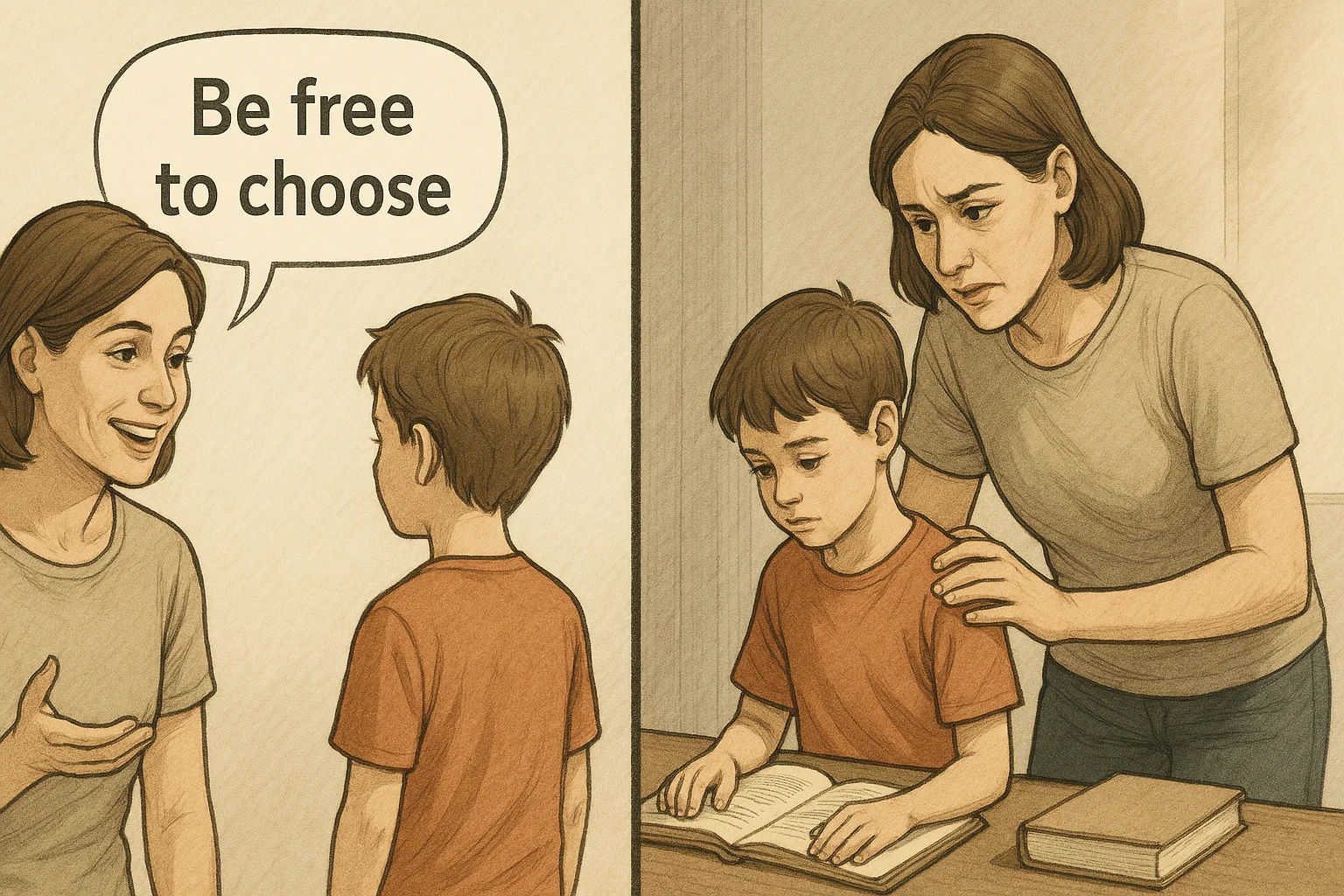

我们常常会听到家长说:"我不要求你考第一名,健康快乐最重要。" 在日常生活中,父母也会对外炫耀式地说:"我对孩子完全放养,从来不补课不施压。"

在此我想问问大家,无论是父母或者孩子,有没有听到或者说过:在孩子某次考试没有考好的时候,父母会轻描淡写地说一句"你怎么连这种简单的题也会出错";或者是在孩子高兴地说"我想学画画"的时候,家长嘴上赞同,但是却会皱眉迟疑一瞬间说"画画挺好的,不过也别放弃文化课,毕竟以后咱们还得考虑上学的问题";父母对外炫耀说自己对孩子完全放养,但是晚上却坐在孩子旁边刷题、陪写作业、提醒孩子提高效率。

有时候,无意中流入的内心真实期待,反而给孩子更大的心理压力。孩子也会敏锐地捕捉到家长情绪中的焦虑和不确定,那内心就会产生一种矛盾感:明明说自由选择,却又总让我犹豫不决;明明说让我自由发展,为什么每个细节都会被监督?

隐性控制的心理机制

其实我们可以从心理学的层面来展开理论分析,剖析隐性控制背后的心理机制。

家长嘴上说“不鸡娃”,其实是遵循社会主流的观点,但是潜意识中却难以摆脱传统观念的束缚,这种焦虑实际上会导致认知失调。为了缓解失调,家长口头表达和实际行为之间便会发生明显的分裂。

在孩子达不到家长的期望的时候,家长内心深处的焦虑和期望如果未得到有效处理,那就会转而以一种隐性的方式向孩子投射,并将其合理化为"为你好",来实现自我安慰和责任逃避。

从社会心理学的视角来看,隐形控制往往比显性控制更难察觉也更难被打破,因为它们不留下明显痕迹,但又确确实实会造成影响。这样就会造成孩子更大的认知负担,反而不利于孩子的心理成长。

就像一针一线,可能看似没有什么。但是当你把它编织成一件衣物的时候,它就确确实实成为了一个实体。

AI推荐系统:“看似自由,实际被限”

我在前面说,人与AI和父母与孩子之间都有一种惊人的相似,大家可以回忆一下这些场景。

当你打开手机,刷着短视频、社交媒体或者是一些资讯平台的时候,表面看来你拥有前所未有的自由,你想看什么就看什么,内容丰富到足够你自主选择。

然而事实上,这种自由是一种精致的假象,你被悄悄地限制在算法为你量身定制的推荐范围之内。

比如你某天随意点击了一个关于"鸡娃"的视频,算法就开始记住你的焦虑和兴趣。接下来的一段时间内,你打开手机所看到的推荐页面就几乎全是类似的内容:"月入五万的家庭都给孩子报什么课"、"北大学霸妈妈分享鸡娃秘籍"、"不上补习班,我孩子是如何落后的"。

最开始这可能跟你的兴趣相符,你会觉得正好是你想要看的。但是慢慢的,你就会发现你原本的自由不知不觉地被压缩成了算法精准构建的焦虑围栏,也就是大家常说的被困在了信息茧房当中。

这个信息茧房里的所有信息都包含了一种向你传达焦虑的倾向。

越刷越焦虑,越焦虑越刷,你的生活视角逐渐就会变得狭窄,你看到的世界也被定义在算法提供的范围内。

就拿我们刚刚“不鸡娃”这个例子和观点来讲。算法不是为了帮你去拓展认知,而是为你打造了一个个的信息茧房。它会不断地推荐类似的观点内容,让你以为全世界都在追捧这个观点,却屏蔽了反对声音。你感觉到自由而舒适,但实际上却会失去真正的独立思考的能力。

然而更加微妙的是,算法并不仅仅是局限于你口头声称喜欢的内容。它真正的厉害之处在于,它能够精准捕捉到你内心深处的焦虑与矛盾,然后悄无声息地加以放大。

你嘴上说着“不鸡娃”,强调对孩子的成长没有什么特殊期待。但在某个焦虑的时刻,你忍不住搜了一句:“如何提高孩子的专注力?”或“中等成绩的孩子该如何逆袭?”

这次看似不经意的搜索,成为算法捕捉你内心真实意图的起点。随后,AI便如影随形地为你推荐更多相关内容。

你原本的“随便看看”变成了“越看越焦虑”。算法推荐的内容让你不断确认自己的焦虑是合理的,让你逐步认同‘鸡娃’的合理性。

你表面上并没有意识到自己的转变,却早已深陷算法精心构建的焦虑陷阱里。

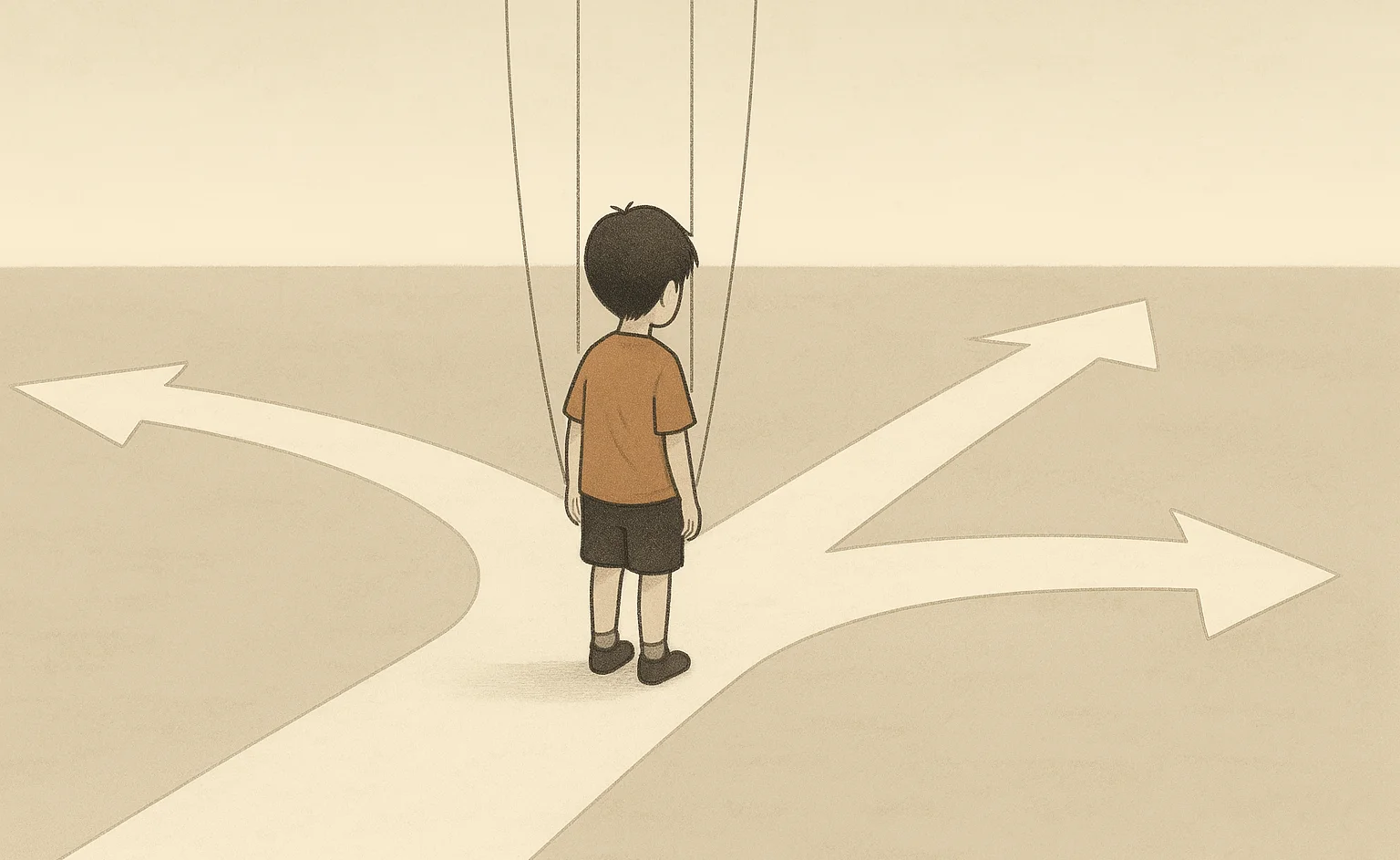

无论是家长还是算法,都在用一种看似自由、实则隐蔽的方式对个体进行心理操控和范围限制。

所以我们不禁要思考,我们是越来越自由了,还是越来越被隐形控制?当家长嘴上不鸡娃,却在行动上隐形操控孩子的时候,和我们每天被算法操控的处境究竟有什么本质区别?AI算法推荐到底是让我们生活更广阔、看到了更多的世界,还是说悄悄咪咪地把我们推入了一个又一个焦虑的陷阱?

最终,你就像被家长隐性操控的孩子一般,以为自己做出了自主的决定,实际上却只是在算法预先划定的“隐形圈子”里反复徘徊。

这才是算法最隐秘、最具威胁性的一面:它看似顺应你的想法,实际上却是在塑造你的想法; 它声称尊重你的选择,实则悄悄替你做了决定。

自由选择悖论

如果说家长口头上的“不鸡娃”是一种隐性的控制与焦虑投射,那么AI算法的推荐机制,就是这种隐性控制的极端放大版——它不仅精准识别你的焦虑和期待,更在“自由”的外表下,将这种焦虑无限放大,让你陷入一种悖论式的焦虑与不安之中。

美国心理学家巴里·施瓦茨(Barry Schwartz)在经典著作《选择的悖论》中指出:

当人们面对的选择越多,看似自由越大时,内心反而越容易陷入焦虑、犹豫、失落甚至自我怀疑。 因为过多的选择,会带来选择成本的上升、选择后悔感的增加,以及永无止境的比较和犹疑。

换句话说,看似越自由,人们实际感受到的幸福感却越低——这种现象被称为“自由选择的悖论”。

现在我们处在AI算法时代,每天都会沉浸在无穷无尽的信息流当中。

推荐算法会告诉我们:"你想看什么都可以,我全都为你准备好了。你想买什么都可以,平台上有数百万的商品任你挑选。"

但是实际上,你看似拥有无限自由,却发现内心的焦虑越来越大。买东西的时候越比越纠结,总担心没有选择最好的;看内容的时候越刷越上瘾,总是怕自己漏掉了什么更重要的信息;搜索教育方式的时候越搜索越焦虑,总觉得还没有找到那个最优解。

而且更可怕的是,算法推荐还是以个性化为名对你进行精准的内容定制,不断将你限制在越来越狭窄的选择空间。

你以为的自由,在算法面前不过是一种被精心伪装的伪自由。

我们前面讲的家长的隐性控制和AI算法的隐性控制,两者的逻辑本质上是完全一致的。家长表面上让孩子进行自由选择,但实际上却不断地通过言语、情绪暗示或者是微妙的心理操控,让孩子只敢在家长划定的隐性选择的范围内进行所谓的自由探索。AI算法表面上给用户提供丰富的自由选择,实际上却通过精准推荐,让你只能在算法精确设立的内容范围内进行所谓的自由选择。

在意识到这种状况之后,不禁要反思一个关键而尖锐的问题:

算法时代,我们的自由是真正增加了,还是被算法以更隐秘的方式操控,制造了更深的焦虑与束缚?

算法的原罪,还是人类自身的困境?

无论答案是什么,算法本身是否有原罪?有观点认为,算法并非原罪,它从未带有恶意。它所做的,不过就是放大了人类本来就存在的一些内在观点、焦虑或者矛盾罢了。

因为它并没有强迫用户去选择特定内容,只是精准地捕捉到了人类内心深处隐藏的焦虑、恐惧、渴望和贪婪,并且将这些人性深处的特质清晰地展现出来。它之所以能够成功地操控用户,不是因为算法本身具有强大的控制力,而是因为人类本身就具有一种潜意识的、渴望被引导的心理状态。

算法的精准是人类自愿交出自由选择权的结果。

技术恰恰戳中了人类面对选择的逃避责任心理:既害怕自由选择所带来的焦虑与责任,又渴望在名义上的自由之中享受被动引导的舒适感。

另一方面,

当然还有更极端的观点,就是算法正在悄然地摧毁人类的自由。持这种观点的人毫不客气地说,AI算法推荐从未真正给人自由,它表面上的个性化与多样化只是一种更精致、更彻底、更隐秘的社会控制机制。

他们认为每一次的点击、浏览、停留、购买记录,都会成为算法更加精准操控人类心理的数据燃料。在算法的处理下,用户被转化为一连串的数字化、数据化的行为模型,逐渐失去对于外部世界主动探索的权利,彻底沦为了数据经济的囚徒。

AI算法的本质与其说是帮助人类拓展视野,还不如说是无情地将个体锁定在了一个又一个高度定制的信息茧房里面,让人类自愿地放弃对真实世界的感知。

“AI算法的温柔陷阱”最终带来的不是自由,而是失去了自由的安全感与独立思考的能力。

是算法控制人类,还是人类主动交出了掌控权?

除了在互联网的场景,人类也有不少选择焦虑——今天中午吃什么、我也要去哪个大学……AI 算法不过给了我们一个无法逃避的镜子,让人类不得不直视自己的焦虑与弱点。

我们真正应该讨论的,或许,不是如何摆脱算法的控制,而是我们为什么无法摆脱对“隐性控制”的本能需求?

超越控制:如何面对内心的焦虑?

家长通过隐性方式操控孩子,我们被 A I算法定制的信息操控,都是在回避内心深处真实而痛苦的焦虑。

问题并没有得到真正的解决……

那么,有没有更好的解决方案?

我们可以设想一种新的推荐模式,不再盲目迎合用户的“即时欲望”或“潜意识焦虑”,而是鼓励用户更深入地觉察自己的真实需求和焦虑原因。

当用户反复搜索类似焦虑型信息时,算法不仅推荐类似内容,还提供反思性问题:“你最近关注了很多提升孩子成绩的方法,你的真实担忧是什么?”

算法提供的内容中,主动加入反思性、平衡性的信息,帮助用户跳出单一的思维模式,从更广阔的视角看待问题。

心理学家卡尔·荣格说:“在你未意识到潜意识之前,它会指挥你的生活,让你称其为命运。”

算法如果被正确地运用,就可以成为一面反映用户内心真实状态的镜子,帮助用户看清自身焦虑的源头,而非继续成为焦虑的放大器。

亲子之间也是同样的道理,父母需要坦诚对孩子,意识到自己的言行不一,而不是嘴上说“给你自由”,实际却传达一种焦虑,这不仅会造成父母认知失真,对孩子来说也是一种痛苦。

人际关系中的焦虑与矛盾,本质上源自真实沟通的缺乏。只有坦诚沟通、清晰表达内心的焦虑与需求,才能真正构建和谐且富有弹性的关系模式,而非隐性操控。

关键在于:

面对焦虑,而非逃避焦虑。控制都是逃避焦虑的工具,而非解决方式。

人们常误认为自由意味着更多选择、更少限制,但真正的自由源于对自身焦虑的清晰觉察、深刻理解与坦诚面对。

当你真正理解自己内心的焦虑是什么,你才会真正自由——因为你不再被隐性的控制与焦虑所驱使。

我认为,真正的自由不是算法或人际关系赋予的,而是通过自我觉察、坦诚面对内心的焦虑与恐惧获得的。

你告诉孩子:“去做你喜欢的事”,内心却忍不住希望他按照你期望的方向成长; 算法告诉你:“看你想看的东西”,却悄悄地将你引入它预设好的路径。

你以为的“自由”,其实,早已变成了更隐秘、更难察觉的控制……

在AI时代,人类渴望“自由”,却害怕自由带来的焦虑与责任。我们真正需要的,也许不是更多的选择和控制,而是更多的自我觉察与坦诚。

结语

我想再次留下这个问题:

AI时代,你认为自己掌握了选择权,还是算法早已掌握了你?

当你能够坦然面对这个问题时,或许你已经迈出了获得真正自由的第一步。